中商情報網訊:近日,天津市統計局發布《2022年天津市國民經濟和社會發展統計公報》。

一、綜合

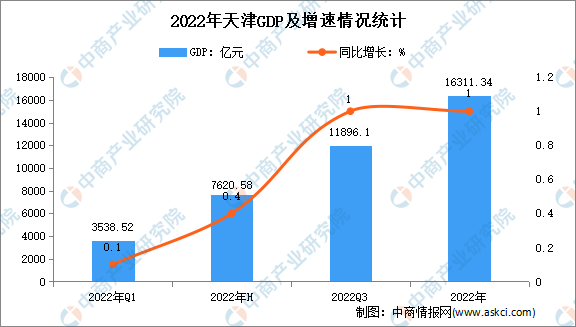

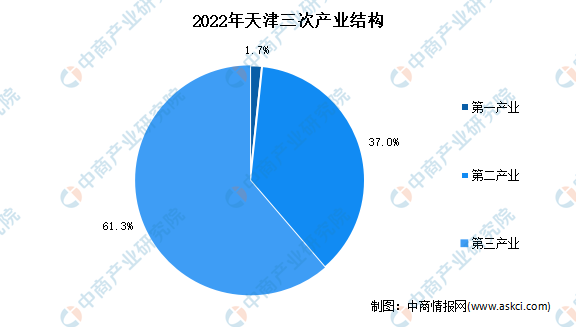

初步核算,全市地區生產總值16311.34億元,按不變價格計算,比上年增長1.0%。其中,第一產業增加值273.15億元,比上年增長2.9%;第二產業增加值6038.93億元,下降0.5%;第三產業增加值9999.26億元,增長1.7%。三次產業結構為1.7:37.0:61.3。全市人均地區生產總值119235元,比上年增長1.8%。

數據來源:中商產業研究院數據庫

數據來源:中商產業研究院數據庫

財政收入穩步恢復。全年一般公共預算收入1846.55億元,剔除留抵退稅因素后,按可比口徑計算下降5.8%,降幅逐季收窄,其中下半年增長10.1%。稅收收入1346.81億元,占一般公共預算收入的比重為72.9%,可比下降6.4%,其中四季度當季增長2.9%。從主體稅種看,增值稅511.39億元,企業所得稅306.51億元,個人所得稅113.58億元。全年一般公共預算支出2751.52億元,民生領域支出占比在七成以上。其中,社會保障和就業支出553.96億元,教育支出480.70億元,衛生健康支出174.68億元。

新經濟發展勢頭良好。新興產業活力不斷釋放,高技術產業(制造業)增加值比上年增長3.2%,快于全市規模以上工業平均水平。規模以上服務業中,新服務營業收入增長6.3%,科技服務業營業收入增長12.2%。新興領域投資較快增長,高技術制造業投資增長10.0%,占全市制造業投資比重為31.5%,比上年提高3.2個百分點;戰略性新興產業投資增長7.3%,占全市投資比重為28.7%,比上年提高4.6個百分點。新產品產量快速增長,鋰離子電池、城市軌道車輛產量分別增長15.3%和53.8%。

營商環境不斷優化。持續深化“放管服”改革,大力推廣電子營業執照應用,實現電子營業執照與電子印章同步發放,41.6萬戶市場主體下載使用。出臺實施構建高標準市場體系若干措施,在全國首批印發693項行政許可事項清單。開展首屆“個體工商戶服務月”,開展質量基礎設施助力紓困中小微企業和個體工商戶專項行動。全年新登記市場主體26.71萬戶,其中民營市場主體26.55萬戶,年末實有市場主體164.81萬戶,比上年末增長9.0%。民營經濟規模基本穩定。全年民營經濟增加值6045.40億元,比上年下降0.2%,占全市地區生產總值的比重為37.1%。

居民消費價格溫和上漲。全年居民消費價格比上年上漲1.9%。分類別看,食品煙酒價格上漲2.2%,衣著上漲1.4%,居住上漲0.3%,生活用品及服務上漲1.6%,交通通信上漲5.9%,教育文化娛樂上漲1.8%,醫療保健上漲0.2%,其他用品及服務上漲0.3%。食品中,糧食、鮮果價格分別上漲2.9%、13.0%,鮮菜、豬肉價格分別下降1.2%、4.8%。

工業生產者價格漲幅回落。全年工業生產者出廠價格比上年上漲5.8%,漲幅比上年回落5.1個百分點,其中生產資料出廠價格上漲6.6%,生活資料出廠價格上漲2.4%。全年工業生產者購進價格上漲4.4%,漲幅回落10.3個百分點。

二、農業

農業生產不斷提速。全年農林牧漁業總產值521.43億元,比上年增長2.9%,連續3年提速。主要農作物產量增加,糧食總產量256.21萬噸,增長2.5%,實現“十九連豐”;蔬菜產量256.44萬噸,增長7.3%。牛出欄量15.68萬頭,增長4.9%;羊出欄量41.33萬頭,增長1.1%。生豬出欄200.51萬頭,存欄158.78萬頭,其中能繁殖母豬存欄19.25萬頭,增長3.0%。

現代都市型農業提質升級。耕地保護利用不斷加強,全年新建高標準農田24萬畝,新增高效節水灌溉10萬畝,創建糧食作物綠色高質高效示范區7萬畝。著力打造優質農業品牌,小站稻種植面積穩定在100萬畝,小站稻品牌入選全國首批農業品牌精品培育計劃。新建10萬畝稻漁綜合種養基地,全市稻漁投產面積達到53.5萬畝。農機裝備保障持續加強,在全域范圍內實現主要農作物生產全程機械化。

三、工業和建筑業

工業生產承壓前行。全年全市工業增加值5402.74億元,比上年下降0.9%,規模以上工業增加值下降1.0%。規模以上工業中,分門類看,采礦業增加值增長4.7%,制造業下降2.5%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降4.6%。分經濟類型看,國有企業增加值下降0.5%,民營企業下降1.6%,外商及港澳臺商企業下降0.9%。分企業規模看,大型企業增加值增長0.4%,中小微型企業增加值下降2.7%。從行業看,農副食品加工業增加值增長16.6%,醫藥制造業增長8.8%,電氣機械和器材制造業增長8.3%,專用設備制造業增長7.3%。全年規模以上工業總產值達到千億級行業9個。

重點產業鏈發展取得積極成效。12條重點產業鏈帶動作用持續顯現,增加值合計占規模以上工業的77.9%,比上年提高5.2個百分點,其中航空航天、信創、生物醫藥、新能源產業鏈增加值分別增長15.6%、9.2%、7.6%和7.2%。在鏈工業企業營業收入、利潤總額分別增長8.9%、15.5%,分別快于規模以上工業5.9個、11.5個百分點。

工業效益穩定增長。全年規模以上工業企業營業收入比上年增長3.0%,利潤總額比上年增長4.0%,營業收入利潤率為6.47%,比上年提高0.02個百分點。減稅降費持續推進,年末規模以上工業企業資產負債率為53.3%,比上年末降低0.8個百分點;全年規模以上工業企業百元營業收入成本85.32元,比上年減少0.35元。

建筑業發展向好。年末全市總承包和專業承包資質建筑業企業2719家,全年建筑業總產值4751.30億元,比上年增長2.1%。全年簽訂建筑合同額16550.48億元,增長17.2%。建筑業企業房屋施工面積18808.39萬平方米,其中新開工面積3491.85萬平方米。建筑業企業勞動生產率58.16萬元/人,比上年增長10.6%。

四、服務業

服務業總體平穩。全年批發和零售業增加值1401.75億元,比上年下降2.9%;交通運輸、倉儲和郵政業增加值1061.14億元,增長9.9%;住宿和餐飲業增加值126.21億元,下降9.9%;金融業增加值2197.27億元,增長2.4%;房地產業增加值1020.78億元,下降3.3%。全年規模以上服務業企業營業收入比上年增長4.4%,其中商務服務業和專業技術服務業營業收入分別增長24.3%和11.0%。

客貨運輸受疫情影響有所放緩。全年全市貨運量53963.49萬噸,貨物周轉量2669.51億噸公里,分別比上年下降6.3%和0.5%;客運量8768.99萬人次,旅客周轉量165.37億人公里,分別比上年下降35.1%和49.0%。

截至年末,全市民用汽車擁有量389.23萬輛,其中私人汽車擁有量339.12萬輛;民用轎車241.53萬輛,其中私人轎車224.23萬輛。

郵電業務不斷擴展。全年郵電業務總量341.53億元,比上年增長9.6%。其中,電信業務總量200.49億元,增長16.0%;郵政業務總量141.04億元,增長1.7%。全年快遞業務量12.16億件。年末固定電話用戶338.3萬戶,移動電話用戶1810.1萬戶,固定互聯網寬帶接入用戶631.1萬戶。全年累計建成5G基站3.6萬個。

五、國內貿易

消費市場緩慢恢復。全年社會消費品零售總額比上年下降5.2%。限額以上單位商品零售額中,糧油食品類零售額增長3.5%,中西藥品類增長19.8%,文化辦公用品類增長10.5%,日用品類增長0.3%,家用電器和音像器材類下降1.1%,化妝品類下降3.8%。

新興消費增勢較好。限額以上單位商品零售額中,新能源汽車零售額比上年增長1.0倍,智能手機增長46.5%。限額以上單位通過公共網絡實現的商品零售額增長9.8%,占限額以上社會消費品零售總額的比重為31.3%,比上年提高5.1個百分點。

國際消費中心城市建設扎實推進。舉辦第二屆海河國際消費季、首屆品質生活節、第三屆天津夜生活節等促消費活動。商旅文體消費場景不斷豐富,首家體育主題商業綜合體青旅運動新天地、首個屋頂夜市萬科城市秀場開業運營。全年全市共舉辦展會16場,展覽面積40.85萬平方米。全市新開15個大型商業項目,其中8家大型購物中心,7家社區型購物中心,累計新增商業面積80萬平方米,新增商戶1000余家。重點商圈加速建設,佛羅倫薩小鎮商圈入選全國示范智慧商圈。

六、固定資產投資

房地產市場下行影響固定資產投資下降。全年固定資產投資(不含農戶)比上年下降9.9%。分產業看,第一產業投資下降1.1%,第二產業投資增長1.7%,第三產業投資下降13.9%。分領域看,工業投資增長1.4%,占全市投資比重為27.8%,比上年提高3.1個百分點;基礎設施投資增長6.8%,占全市投資比重為24.5%,比上年提高3.8個百分點,其中水利、生態環境和公共設施管理投資增長45.8%,城市軌道交通投資增長9.5%;房地產開發投資下降23.2%,下拉全市投資11.0個百分點。全市新建商品房銷售面積下降32.2%,其中住宅銷售面積下降32.9%;商品房銷售額下降34.7%,其中住宅銷售額下降34.9%。

新開工建設項目增長較快。全年全市新開工建設項目1359個,比上年增長12.6%,投資增長10.0%。其中,新開工10億元以上大項目個數和投資額分別增長11.1%和10.6%。

七、金融

金融信貸平穩增長。全年全市社會融資規模增量3429億元,比上年多增245億元。年末中外金融機構本外幣各項存款余額40488.25億元,比年初增加4716.46億元,比上年末增長12.8%。各項貸款余額42494.69億元,比年初增加1598.60億元,增長3.5%。年末制造業貸款余額增長16.6%,增幅比上年提高13.5個百分點,創10年來新高;12條重點產業鏈貸款余額比年初增長40%。獲批數字人民幣試點,實現16大類通用和特色場景全面落地。

證券市場平穩發展。全年新增境內上市公司7家,年末境內上市公司共有70家。年末證券賬戶653.47萬戶。全年各類證券交易額68246.33億元,比上年增長2.2%。其中,股票交易額35401.17億元,下降9.6%;債券交易額27869.71億元,增長15.3%;基金交易額4613.48億元,增長45.3%。期貨市場成交額105342.37億元。

保險業持續穩定增長。全年原保險保費收入670.21億元,比上年增長1.5%。其中,財產險業務原保險保費收入157.05億元,增長1.9%;人身險業務原保險保費收入513.15億元,增長1.3%。全年賠付支出201.17億元,增長7.4%。其中,財產險業務賠付支出95.64億元,下降0.6%;人身險業務賠付支出105.53億元,增長15.8%。年末共有保險機構347家,保險公司從業人員7.34萬人。

八、開發開放

貿易出口結構優化。全年外貿進出口總額8448.52億元,比上年下降1.4%。其中,進口4644.93億元,下降1.0%;出口3803.59億元,下降1.9%。從貿易方式看,一般貿易出口2274.00億元,占全市出口比重為59.8%,比上年提高2.0個百分點,增長1.5%;加工貿易出口1126.59億元,下降4.7%。從出口主體看,民營企業出口額增長10.4%,國有企業、外商投資企業分別下降23.9%和6.6%。從貿易伙伴看,對歐盟、美國、韓國和東盟出口分別增長5.8%、1.1%、11.8%和4.0%。“一帶一路”、RCEP市場份額不斷提升,全年對“一帶一路”沿線國家出口占比34.2%,對RCEP成員國出口占比32.1%,分別比上年提高0.9個和2.6個百分點。

招商引資成效顯著。全年共引進國內招商引資項目3763個,實際利用內資3699.97億元,比上年增長9.5%。其中,引進服務業項目2599個,到位資金2807.03億元,增長9.0%,占比75.9%;引進制造業項目944個,到位資金757.22億元,增長12.9%,占比20.5%。全市新批外商投資企業496家,合同外資額149.25億美元,實際直接利用外資59.50億美元,增長10.4%。

對外開放穩中提質。積極探索業態模式創新,王蘭莊國際商貿城納入國家市場采購貿易方式試點范圍,國務院加快培育的六種外貿新業態全部落地;服務業擴大開放116項綜合試點任務深入實施,跨境貿易便利化專項行動持續開展,建成首個跨境電商進口退貨中心倉和跨境電商全球中心倉。中歐班列實現常態化運行,首次發運“保稅+中歐班列”新模式,天津港中歐班列運量完成9.3萬標準箱,比上年增長60.3%。全年新設境外企業機構119家,中方投資額24.12億美元,比上年增長5.5%。對外承包工程新簽合同額79.61億美元,完成營業額45.88億美元。年末在外勞務人員0.64萬人。

自貿試驗區開放引領作用持續增強。數字人民幣保理、城市地鐵定制化租賃等一批創新措施落地實施。優中選優總結提煉形成41項改革試點經驗在全市及京冀區域復制推廣。截至年末,自貿試驗區內實有各類市場主體8.2萬戶,累計實際使用外資金額144.25億美元;累計實施544項制度創新措施,38項試點經驗和實踐案例在全國復制推廣。

九、京津冀協同發展

積極承接北京非首都功能疏解。全年全市引進北京投資項目1180個,到位資金1853.06億元,占全市吸納內資的比重超過一半,達到50.1%。北京企業在天津新設機構1406家,新落地重大項目318個,總投資1721億元。全市吸納北京技術合同2256項。濱海—中關村科技園、寶坻京津中關村科技城建設進展順利。

重點領域協同發展碩果累累。“軌道上的京津冀”加速形成,京唐城際鐵路、京濱城際鐵路寶坻至北辰段建成通車,津興鐵路全線鋪軌。塘承高速濱海新區南段開通運營。雄安新區至天津港貨運快速通關機制不斷完善。協同創新持續活躍,三地共同申報的“京津冀生命健康集群”入選“國家先進制造業集群”,京津冀國家技術創新中心天津中心掛牌。醫療領域協同持續推進,參與京津冀地區醫學影像檢查資料共享的醫療機構達到56家;臨床檢驗結果互認醫療機構達到89家,互認項目達到50個。

世界一流智慧、綠色港口建設提速加力。天津港在泊船時效率再破世界紀錄,北疆港區C段智能化集裝箱碼頭率先實現生產消耗“碳中和”。年末全市集裝箱航線總數增加到140條,集裝箱吞吐量突破2100萬標箱,達到2102.13萬標準箱,比上年增長3.7%,港口貨物吞吐量5.49億噸,增長3.7%,海鐵聯運完成120萬標準箱。

十、城市建設和公用事業

城市交通更加便捷。地鐵10號線建成通車,37條市政道路竣工開通,完成停車場建設27處,增加停車泊位7000余個。全年城市公共交通客運量7.6億人次,其中軌道交通客運量3.2億人次。年末全市公路里程15230公里,其中高速公路里程1358公里。

城市更新項目扎實推進。持續推進老舊小區改造,全年改造177個城鎮老舊小區,惠及居民10萬戶,群眾居住環境持續改善。大力開展城市供熱“冬病夏治”,改造供熱舊管網108公里、燃氣舊管網404公里。棚改安置房加快建設,基本建成3100套,面積24.8萬平方米。

十一、教育和科學技術

教育事業穩步發展。獲批基礎教育綜合改革國家實驗區。認定新增普惠性民辦幼兒園94所。新增義務教育學位4.5萬個。高校“雙一流”建設持續推進,新增87個國家級一流本科專業建設點和136個市級一流本科專業建設點,入選國家級現代產業學院、特色化示范性軟件學院各1個。年末全市共有研究生培養機構24所,普通高校56所,中等職業教育學校58所,普通中學542所,小學884所。全年研究生招生3.16萬人,在校生9.28萬人,畢業生2.40萬人。普通高校招生17.07萬人,在校生59.45萬人,畢業生15.60萬人。中等職業教育(不含技工學校)招生2.74萬人,在校生8.29萬人,畢業生2.49萬人。普通中學招生19.28萬人,在校生57.11萬人,畢業生16.46萬人。小學招生12.43萬人,在校生77.09萬人,畢業生11.89萬人。幼兒園2257所,在園幼兒31.95萬人。

人才引育步伐加快。舉辦第三屆天津市“海河英才”創新創業大賽,深入實施人才引領戰略,全年引進人才10.6萬人,全市擁有高技能人才84萬人。新建博士后科研工作站34個,新進站博士后632人,分別比上年增長25.9%和5.3%。全市具備科學素質的公民比例為18.68%。

創新平臺和創新主體活力增強。成功舉辦第六屆世界智能大會。新建腦機交互與人機共融海河實驗室,6家海河實驗室開展重大課題130余項。新認定8家市級大學科技園。有效期內國家級專精特新“小巨人”企業累計192家,市級“專精特新”中小企業累計961家;國家級企業技術中心77家,市級企業技術中心680家;國家級制造業單項冠軍28家。國家科技型中小企業、市級雛鷹企業、市級瞪羚企業分別達到10719家、5620家和447家。全年簽訂技術合同12514項,比上年增長0.4%;合同成交額1676.53億元,增長26.8%;技術交易額793.16億元,增長27.9%。

創新成果不斷涌現。神工腦機交互系統面世,“天津號”純太陽能車迭代升級,康希諾全球首款吸入式新冠疫苗獲批使用。全年市級科技成果登記數1703項,其中,屬于國際領先水平129項,達到國際先進水平264項。全年專利授權7.15萬件,其中發明專利1.17萬件,比上年增長59.2%。PCT專利申請受理量577件,增長29.9%。年末有效發明專利5.12萬件,增長17.9%。

十二、文化旅游、衛生健康和體育

文化事業繁榮興盛。活躍百姓精神文化生活,舉辦“第七屆市民文化藝術節”,圍繞喜迎黨的二十大主題主線推出群眾文化品牌活動48項,組織“千村百站”優秀社團群眾文化節目展演。成功聯合舉辦第十三屆中國藝術節,現代評劇《革命家庭》和小品《疫“懂”的心》分獲文華獎和群星獎。天津博物館珍品文物數字展廳建設取得階段性成果,平津戰役紀念館《紅色醫藥文化遺存展》入選國家文物局發布的100個核心價值觀主題推介展覽名單。截至年末,全市共有藝術表演團體258個,文化館17個,博物館72個,公共圖書館20個,街鄉鎮綜合文化站257個。全市電影放映單位119個,放映場次82.26萬場,觀影人數729.21萬人次,實現票房收入3.1億元。

特色旅游品牌塑造持續推進。加快打造楊柳青大運河國家文化公園和大運河海河文化旅游帶,推出10條大運河特色相關主題旅游精品線路。開展天津文廟、獨流木橋等大運河沿線文物保護修繕工程,開展黃崖關長城保護工程。實施“邂逅·天津”創意城市發展計劃,持續打造“I·游天津”旅游活動品牌。全年共接待國內游客1.12億人次,國內旅游收入773.06億元。

衛生健康保障有力。截至年末,全市共有各類衛生機構6282個,其中醫院435個。衛生機構床位6.85萬張,其中醫院6.22萬張。衛生技術人員12.44萬人,其中執業(助理)醫師5.25萬人,注冊護士4.83萬人。醫療衛生機構診療人數10049.0萬人次,其中醫院診療人數6044.2萬人次。

體育事業成績優異。全年天津市體育健兒在國際國內重大賽事中獲得10金7銀6銅的好成績,天津女排在2022年全國女子排球錦標賽中奪得第七個全國錦標賽冠軍。精心舉辦天津市第十五屆運動會。提升全民健身場地設施保障水平,全年共建成健身步道26條、多功能運動場47個、籠式足球場14個、社區體育園108個、登山步道5條、鄉村健身廣場97個、室外智能健身設施110處、群眾滑冰場7塊、智慧社區健身中心3個,更新社區健身園682個,支持23個全民健身中心配建體育設施。

十三、人口、就業和人民生活

城鎮化水平不斷提升。年末全市常住人口總量1363萬人,其中城鎮常住人口1160萬人,鄉村常住人口203萬人。城鎮化率為85.11%,比上年末提高0.23個百分點。

就業保持穩定。開展春風行動、春暖農民工專項行動,做好離校未就業高校畢業生“一對一”就業幫扶等公共就業服務活動,全力穩定高校畢業生、農民工、就業困難人員等重點群體就業。全年新增就業36.05萬人。

居民收入穩步增加。全年全市居民人均可支配收入48976元,比上年增長3.2%。其中,工資凈收入31026元,增長4.2%;經營凈收入3106元,下降4.2%;財產凈收入4287元,下降6.3%;轉移凈收入10556元,增長7.1%。按常住地分,城鎮居民人均可支配收入53003元,增長2.9%;農村居民人均可支配收入29018元,增長3.8%,快于城鎮居民增速0.9個百分點。城鄉居民收入之比為1.83,連續4年縮小。

十四、社會保障和社會救助

社會保障持續強化。年末全市參加職工基本醫療保險人數642.60萬人,參加城鄉居民基本醫療保險人數533.80萬人;參加城鎮職工基本養老保險人數800.06萬人,參加城鄉居民基本養老保險人數171.56萬人;參加工傷保險人數410.53萬人;參加失業保險人數392.20萬人;參加職工生育保險人數365.23萬人。

社會救助體系更加完善。年末全市老人家食堂達到1723個,養老機構436家,分別比上年末增長1.3%和10.1%。老年日間照料服務中心(站)1305個,床位數1.31萬張。提供住宿的社會服務機構擁有床位5.82萬張。全市低保對象12.35萬人,特困供養人員1.19萬人,各類福利機構年末收養人員2.4萬人。完成殘疾人家庭無障礙改造6361戶,首次開展殘疾人大學生創新創業競賽活動,舉辦殘疾人專場招聘會22場,就業援助“暖心活動”專場招聘會210場,全年新增殘疾人就業5607人。全年社會救助總支出22.85億元。全年醫療救助總人數15.10萬人,醫療救助支出3.00億元。

十五、生態環保

生態環境質量持續向好。藍天、碧水、凈土保衛戰深入開展,全年PM2.5平均濃度37微克/立方米,比上年下降5.1%;空氣質量優良天數267天,優良天數比率達到73.2%;地表水國控斷面優良水質占比58.3%,比上年提高13.9個百分點,劣V類水質國控斷面全部消除,12條入海河流消劣,空氣和水環境質量均達到監測以來最好水平。近岸海域優良水質比例達71.7%,比上年提高13.4個百分點。農耕地、重點建設用地保持安全利用,農村生活污水治理率達到90%,完成68條農村黑臭水體治理。

綠色生態安全屏障繼續鞏固。“871”重大生態工程深入實施,綠色生態屏障區內藍綠空間占比超過65%。完成海河綠芯生態修復,完成土方工程190萬立方米,植樹4.7萬株,林地9600畝,整合修復耕地4051畝,復墾復綠持續推進。

如發現本站文章存在版權問題,煩請聯系editor@askci.com我們將及時溝通與處理。

如發現本站文章存在版權問題,煩請聯系editor@askci.com我們將及時溝通與處理。